醉菊图摩崖石刻

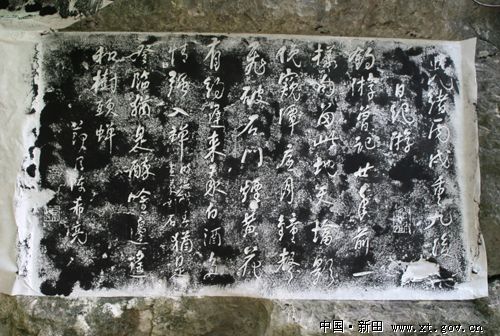

醉菊图拓片

新田县青云公园内有一处叫“仙人下轿”的景点,该地右临深壑绝壁,左边遍布巉岩,岩石有的“皱、透、漏、瘦”,灵秀奇趣;有的笨拙古朴,奇丑无比。在左边的石壁上有一处摩崖石刻,居上一幅扇面为米芾的《醉菊图》,画面四朵怒放的菊花相拥成团、笔法简练、自然流畅。右上题跋:拜石米颠醉菊陶令知音者谁与焉觴詠;落款:石溪居士亮题 丙戌年秋月 温光煦;下面一幅长方形石面上有诗一首:

钓游曾记廿年前 一样句留此地天

塔影俯窥潭底月 钟声飞破石门烟

黄花有约迟来我 白酒多情强入禅

犹是登临犹是醉 唫边遥和树头蝉

题跋:光绪丙戌重九后一日记游;落款:节臣陈希亮。诗的第六句后刻有一行小字:时温醴春画菊刻石。诗为行书体间杂草书,行笔潇洒酬劲,宛若行云流水,毫无晦涩之意。

从整个摩崖石刻的布局来看,一画一诗、一上一下、一扇面一矩形都是尺余见方,又处于山崖凹陷处,不易被风吹日晒雨淋,且勒石于路旁,便于过往行人欣赏,良苦用心可见一斑。

米芾何许人也?他是宋代杰出的书画家。初名黻,字元章,号海岳外史、襄阳漫士等,世居太原,迁襄阳,后定居润洲(今江苏镇江)。官至书画博士、礼部员外郎。人称“米南宫”,由于他性情狂放,故人称“米颠”或“米痴”。能诗文、善书画、精鉴别、好收藏,与蔡(襄)、苏(轼)、黄(庭坚)称“宋四家”。他历任雍丘县、涟水军、无为军等地长官,后出任淮阳知军、卒于任所、葬于镇江五洲山。其绘画擅长水墨山水、烟云掩映、追求天趣、不取工细、不守绳墨。自谓:“信笔作之,多以烟云掩映树石、意似便已”。善作梅松兰菊等花卉画,开创了被称为“米家山水”新画法。曾言:生平作画不过三尺、更不作大图。自著《画史》。

米芾嗜石,《宋史》本传记有其事:初于无为州有巨石奇丑,芾见大喜,具衣冠拜之,呼之为兄。元代倪元镇有《题米南宫拜石图》诗:“元章爱砚复爱石、探瑰抉奇久为癖、石兄足拜自写图、乃知颠名传不虚。”

米芾爱菊,南宋邓椿在《画继》中著有:“元章写菊相因于一纸之上,交柯互叶,而不相乱,以为繁则近简,以为简则不疏,太高太奇,乃旷代之奇作”。

米芾是宋代四大书家之一,他的书法存世较多,而画作却少得可怜,目前仅有《春山瑞松图》和《珊蝴笔架图》存于台湾故宫博物院,就连北京故宫亦无他的画作藏品。足见其弥足珍贵。

这里还需交待一个人物,就是前面提到的陈希亮。陈希亮,字公弼,北宋眉州青神(今属四川)人。他从进士及第开始,为官30余年,先后任过长沙知县、知州、知府、转运使等地方官,也曾到过首都开封府任刑部尚书。不论在地方或京城为官,他嫉恶如仇,不考虑个人进退,为平民百姓称颂,使王公贵族害怕。后因辛劳过度卒于任上,享年64岁。史载:他是宋代与包拯齐名的十大清官之一。著名文学家苏轼,自称生平不为人作状墓碑,但他十分敬佩陈希亮为人,担心陈的事迹失传后世,而破例写下了《陈公弼传》。

是什么原因使米芾的《醉菊图》出现在新田呢?《醉菊图》落款为石溪居士亮,他是否就是陈希亮?温光煦是否温醴春?

一、据清杨翰的《跋米襄阳麓山寺碑侧题名》载:米南宫五年求便养,得长沙掾(属官),熙宁八年十月望经浯溪。他崇敬唐代元结所撰,并一代书宗颜真卿大字正书于摩崖上因文奇、字奇、石奇世称“三绝碑”的《大唐中兴颂》,因而有感而发写下了《无题》诗碑,此碑现存浯溪碑林,高0.25米,宽0.45米,字大0.05米,行楷。其碑文:胡羯自干纪,唐纲竟不维,可怜德行浅,有愧此碑词。时年二十四岁。期间,亦到过郴州府游历,并在苏仙岭留下了秦少游辞、苏东坡跋、他亲书的扇面“雾失楼台,月迷津渡,桃源望断知何处,可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里残阳树。驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数,郴江本自绕郴山,为谁流下潇湘去。”后人称为“三绝碑”的墨宝。

从以上史料可知,米芾年轻时曾到过长沙为官,且于二十四岁那年到了祁阳的浯溪碑林游览,留下了诗文,并游览了郴州,写下了“三绝碑”,由此可推《醉菊图》是否就是他早期画作?有人提出:米芾有可能到过新田。其理由是他到浯溪游览,然后再往郴州,其捷径当属祁阳至宁远(新田在明代以前属宁远)经桂阳再到郴州。若果真如此,他的画作出现在新田,也在情理之中。

二、关于《醉菊图》落款的石溪居士 亮,可以认为是陈希亮。首先,米芾、陈希亮与苏轼都是同时代的人,陈希亮被誉为宋代十大清官之一,他所以敢称“节臣”;其次,陈希亮和米芾都有到长沙为官的经历,陈任过知县、米任过属官,他们应有惺惺相惜之意。但值得推敲的是《宋史》第298卷《陈希亮传》里没有“石溪居士”这一雅称。

三、温光煦应该是温醴春,古人姓名有“名”和“字”之分。《醉菊图》上的“温光煦”是“名”,诗词上的温醴春是“字”,乃出自同一人之手,否则就不会提“画菊刻石”四字。但遍查相关史料,无温光煦和温醴春之名,想必乃光绪年间的文人雅士酷爱米、陈作品又恐难传后世,索性将其勒刻于摩崖旁一丑石上以传后人罢了。

来源:中国·新田网

作者:郭飚

编辑:王雨松